この本は1996年に、出版された世界最高レベルのプロゴルファーの人間ドラマを描いたノンフィクションです。

私がこの本を読んだのは、レッスンプロとして駆け出しの時で、プロゴルファーとはこんなに過酷な職業であると強く印象づけられたのを今でも覚えています。

ゴルフほど浮き沈みの激しいスポーツはありません。

パットひとつ入らなかっただけで何百万円もの賞金が消えたり、ツアーの出場権がなくなったりします。

著者のジョン・フェインステインはスポーツ・ジャーナリストとしてある疑問の答えを知りたくゴルフを取材し、この本を書いたそうです。

その疑問とは、ラリー・ワドキンスがUSPGAツアーで21勝を挙げているプロゴルファーであるが兄弟のボビーは1勝も挙げていない!

ところがこの2人のスイングを見たら全く見分けがつかない

トム・ワトソンは、75年から83年にかけてほぼ無敵の存在で8つのメジャーを制覇したが34歳という絶頂期に突然、勝てなくなってしまった

トム・リーマンは30歳でプロ生活を諦め大学のゴルフコーチになるつもりだった。ところが35歳になってベストプレーヤーの1人になっている

このようなプロゴルファーの努力、鍛錬、不運、苦労、挫折を目の当たりにして著者は、苦悩の散歩道という言葉がタイトルとして浮かび上がったのでしょう

そしてその答えはこの本では結局出ていませんし、もしその答えがわかったのであれば、

3年前まで世界最強で今現在勝つ事が出来ず悩んでいるタイガー・ウッズやまだ未熟で今より身体も出来上がっていない時に9勝もしてただいま試行錯誤の真っ最中の石川遼はすぐに復活する事ができるでしょう。そこにゴルフが苦悩の散歩道たる所以があり、また魅力があるのではないでしょうか。

そして最後にこの本の内容の中で、私の好きなお話を紹介いたします。

それは、1993年ライダーカップ(アメリカ対ヨーロッパの賞金のない名誉をかけた2年に一度の対抗戦)の戦いのエピソードです。名誉と名誉のぶつかり合い、時にグリーン上で殴り合いの喧嘩もあったというくらいの歴史のある大会です。デービス・ラブⅢはメジャー大会でもプレッシャーを感じない強靭な心臓をもっていると自負していたそうですがこの試合のティーショットの前に妙な違和感を覚え、打った後プレッシャーのあまり吐いたそうです。

この年、勝ったのはアメリカでキャプテンがトム・ワトソンでした。

ワトソンは閉幕式で言う事は、何週間も前から決めていました。勝っても負けても。

彼が数年前にセオドア・ルーズベルトの有名な演説「マン・イン・ザ・アリーナ」から抜粋を読んで非常に感銘を受けたのです。

「ゴルフは孤独なスポーツだが、ライダーカップではチームの一員であるという部分が大きい。共に戦い抜いた事で培った友情は決して消える事はない」

だから、勝者のキャプテンとしてライダーカップを贈られた時、ワトソンはルーズベルトの言葉を読んだのです。

「価値ある人とは、批評家ではない。強いものがいかにつまづいたか、あるいは、もっとうまくできたことを指摘するものでもない。栄誉とは、実際に闘技場にいた人々のものである。その顔は汗やほこりや血で汚れているだろう。勇敢に戦うだろう。何度も何度も過ちを犯し、力も及ばないだろう。素晴らしい熱意を持ち、献身し価値ある目的に全力を尽くすだろう。たとえ失敗しても素晴らしい成果を生む。勝利も敗北も知らぬ、冷たく臆病な人々には到達しえない場所なのだ。」

競技ゴルフを目指す方、ゴルフと真剣に向き合いたい方、ゴルフが大好きな方、この本を読んでみてください!!

スポンサードリンク

今日は書籍の紹介です。

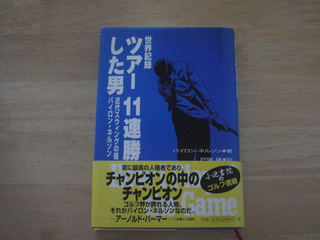

ゴルフの世界で、1勝するだけでも困難な中、アメリカツアーで11連勝をし世界記録を達成したアメリカのプロゴルファー、バイロン・ネルソンの自叙伝です。

1946年を最後にツアーから引退したが、その後もマスターズには出場し続け、長年スターターを務めました(今は二クラウス、パーマー、ゲーリー・プレーヤーの3人)。1974年に世界ゴルフ殿堂が設立された際に殿堂入りするという伝説のゴルファーです。

この本を読んで感じたことを率直にお話ししますと、今のそれとは違う、プロゴルファーという職業の劣悪な環境を垣間見る事が出来ます。

クラブプロとしてゴルフ場での業務をこなしながら賞金を求めて自ら広大な大地を車で運転して、試合で負ければ賞金はゼロ。そして最大の違いは、賞金額にあると考えます。

今は優勝には程遠い成績でも高級車を乗り回し、ぜいたくな生活ができてしまう環境。当時のプロゴルファーは負ければ地獄という環境の中、むき出しの闘争心で戦う姿勢に一種のカリスマ性を感じたのではないでしょうか。

バイロン・ネルソンのプロゴルファ―としての足跡の中でこの本に描かれている2つのポイントを紹介いたします。

1つめのポイントは近代スイングの祖といわれ、スイング理論を確立させた立役者であるということ

当時、ヒッコリーシャフト(木のシャフト)からスチールシャフトへシャフトの以降する流れがありました。

ヒッコリーのスイングは、今よりフラットでバックスイングで開いたフェースをダウンスイングで閉じるように両手を使って打っていました。

ヒッコリーにはねじれがあるのでインパクトでフェースが開いて入ってくるのを閉じる必要があったのです。しかしスチールにはそれがなく、それを行うとフックになる。その事に気づき、フェースローテーションを抑えた現代のスイングにもつながる理論を確立したのです。

特徴が、アップライトな縦振りとフォローで両膝を目標方向へまっすぐスライドさせる下半身リードです。

これが、近代スイングの祖と呼ばれその後、一世を風靡するアメリカン打法へと進化していくのです。

もうひとつが若くしての引退にあります。

それは、最も素晴らしい成績を残した1945年の次の年に34歳という若さで引退をしたという事の理由が書いてあります。

1945年

平均ストローク 68,33

勝利数 18勝 その中11連勝 2位が7回

アンダーパーラウンド 90数回

この成績の次の年に引退を発表します。

それはなぜか!!

そこにあるのは、バイロンの幼少からの夢が牧場を買うことでした。しかも戦争や大恐慌の時代に育ち生きたきたということもあり借金をするのも嫌で現金で払うという事で1945年のゴルフシーズンを牧場資金を稼ぐという目標で挑んだのです。

牧場を買うというただ一点の目標ができたことでバイロンは快進撃を続けます。1勝するごとに、牛も買えるし、牧場も広くなる。分割払いの支払いにも充てられる。その結果、牧場購入と引退と11連勝がつながるのです。

もしバイロン・ネルソンがまだ34歳で引退しなければもっと勝利を重ねていた事でしょう。しかし、牧場の資金の為、稼ぐためのゴルフ、職業としてのゴルフを全うし戦った事で11連勝という成績が後からついてきたという事を考えるとその後、目標、モチベーションがなくなった状態でのゴルフに力が入らなくなるのも本人は理解していたのかもしれません。

最後に、バイロン・ネルソンの引退について、もうひとつの見解を紹介して今回のブログを終わりたいと思います。

バイロンのゴルフの悩みの中に調子が良くなるにつれてときどきプレイそのものに飽きてしまう事があったそうです。フェアウェイに打ち、グリーンに乗せ、バーディもしくはパー、そして次のホールへ...。

やっていても一本調子で面白くないと考えたのではないでしょうか!

こんな、一本調子のプレーでゴルフに飽きてみたい!!

スポンサードリンク

harada杯は、晴天に恵まれ無事、終える事が出来ました。

天気は良かったのですが、風が強く皆さんスコアを作るのに手こずっておりました。

そんな中、アウト40、イン40、グロス80で新海さんが優勝しました。

新海さんは、研究熱心でボールもよく飛ぶ若手イケメンゴルファーです(褒めすぎかな(^_^;))

そんなボールをよく飛ばせる新海さんですが、今回の勝因は、なんとショートゲームだそうです。

グリーンを外してもショートゲームが決まって、守るところは守り、攻めるところは攻めるという理想的なゴルフができたのではないでしょうか!!

しかしこのスコアで満足するゴルファーではない事を本人が一番よくわかっている事でしょう!!

これからも修行はつづきます!!

そして今回のコンペで協賛していただいた

花たく社長 忠村さん

MRゴルフセンターの杉本支配人

そしてオークウッドゴルフクラブ 三井さん

この場を借りてお礼申し上げます

ありがとうございました!!

お花がよく似合いますね

仲良し!

harada golf若手2人組 パー5で2オンさせてイーグルをとったそうです!!

お花、肉、 景品の全容です(食いしん坊のコンペみたいですね(^_^;)

スポンサードリンク

harada杯のトロフィーとくじ引き

5月13日のharada杯のルールをご紹介いたします。

ルールといっても大したものではないのですが、まず参加者全員に商品が用意されています。

そして優勝の1位から5位までは、実力どうりでございますが6位から最下位まではくじ引きでございます。

しかも、最下位からくじを引いてもらいますのでスコアが悪く順位が良くない方でも上位の商品を手にする事が出来ます。

あとベストグロス賞は1位と2位が用意されていてしかも男女分かれていますので、だいたいべスグロは取る人が決まっていますが、このコンペではべスグロを4名、商品を受け取る事が出来ます。

さあ日曜日は天気がいいとの事ですので楽しみですね。

コンペに参加していただく皆さん!!

宜しくお願いいたします!!

スポンサードリンク