今日は書籍の紹介です。

英米では昔からゴルフのアンソロジー(名言集)がかなり出版されています。

この本の著者、摂津茂和氏が2年近くかけて、丹念にこつこつと所蔵する内外のゴルフ書3千冊の中から、強く感銘を受けた秀抜な語録を140例選択し、それぞれ作者の姓名と原典を注釈とを加えてようやく書きあげたのが、この「古今ゴルフ名語録選集」です。

摂津茂和氏はゴルフ史家として第一人者、ゴルフ書籍のコレクターとしても世界的に著名な方です。

いまや、本屋にいっても技術書しか置いていない事が多い中、ゴルフを通じた心理や世界観を書いた本が少なくなっているように思います。

摂津茂和氏自身も、ゴルフの技術と心理面の指導に編重されているのに反し、

語録集には、何らの制約もなく広くゴルフにかかわり万般にわたり、散発的に感じる個人独自の見解による毀誉褒貶(きよほうへん)、抱負、失望、風刺、慨嘆、諧謔、憎悪、発奮、哲学、心理学、医学、冷徹、罵倒、ブラック・ユーモア、示唆、挫折、パロディ、逆説、希望など全てを極め、読者の批判にわかせているのが語録本来の最大の魅力であり、妙味であると語ってます。

その中で本の中の一説を紹介しておきます。

アウト・オブ・バウンズの規則はイギリスにはなかった。これを最初に規則としたのはアメリカのチャールズ・マクドナルドで、その後R&Aも追従して採用した。これはアメリカの最大の功績である

ヘンリー・ロングハースト(1909-78)

ゴルフ評論家ヘンリー・ロングハーストはアメリカ嫌いで有名でした。

アメリカを嫌う理由は4つ

1、18ホールに4時間もかけるスロー・プレー(当時イギリスではマッチプレーが主流)

2、ゴルファーが乗る小型電動カート

3、ゴルフの機械化

4、幼稚でキザな運動帽

5、ウェッジの発明

(全て今ではイギリスでも主流ですね!)

そしてもう一人チャールズ・マクドナルド(1856-1932)については、セント・アンドリュースでゴルフを覚え、第1回全米アマに優勝して、ニューヨーク近郊のロングアイランドに最初本格的なナショナル・ゴルフ・リンクス・オブ・アメリカを設計造成するとともに、USGAの創立に参与して規則委員会の立法者となった人物です。

当時イギリスにはアウト・オブ・バウンズの規則はなくクラブハウスの屋根の上に乗ったボールをそのまま打ったり、40フィートもある古城の高いてっぺんからボールを打った記録さえあるが、マクドナルドがこの不合理に目をつけてアメリカのゴルフ規則に初めて取り入れたのは、さすがに慧眼(けいがん)な識見といわなければならない。

またアメリカ嫌いのロングハーストがあえてこれを称賛したのもえらい。

ゴルフは、イギリスの保守とアメリカの改革の常にせめぎあいの中、今のゴルフがあるとこの文章を読んで、理解できますね!

スポンサードリンク

今日はトレーニングの日。

120キロを上げるトレーニングに突入して約1カ月。

冬は、重さだけでなく回数を重ねて身体を痛めつけることで筋肥大を目指していましたが、次のステップはその肥大した筋肉がしっかり機能できるようにどんどん重いものを回数を少なく持ち上げるトレーニングに変わります。

120キロともなるとかなり重いですが、わたくしと十河トレーナーの目標は130キロから140キロです!!

しかし、自分の体重の2倍の重さはクリアしました。すごい人は3倍でイケるそうです!!

という事は、私の場合180キロとなります。

無理!!

スポンサードリンク

昨日は、9ホールのコースレッスンでした!

この写真はなんと18:00くらいの夕方です。なんでこんな遅くまでプレーしているかというとシェークスピアのコースレッスンは特徴がありまして、後続プレーヤーがいなくなるのを待ってからのプレーとなります。

ですから大体、午後スタートのプレーヤーがハーフターンが終わる午後15:30以降にプレー開始となり、今なら18:30くらいで6月や7月になれば日没がもっと遅くなるのでよりレッスンの時間が増えてきます。

後続プレーヤーがいないので、生徒さんのニーズに沢山こたえる事が出来るコースレッスンが可能です。

たとえば、初心者やまだプレーに自信のない方の場合、後続プレーヤーから追われる事がないのでゆっくりマナーやエチケットをレクチャーしながらラウンドできます。

中級物や上級者の場合、場所を特定して何度もボールを打ってプロゴルファーの練習ラウンドのようなレッスンもできます。コースで何球も同じ場所でボールを打つ事は普通のラウンドではなかなかできませんので、いい練習ができます。

ちなみにこの写真は、シェークスピア6番ホールでべタピンショットを打った○嶋さんのセカンドショットです。このしなり!この迫力!この若さ!!いいですねぇ~!!

もちろんこのホールはバーディー!いやパーでした(笑)

今回は4人でのレッスンでした

スポンサードリンク

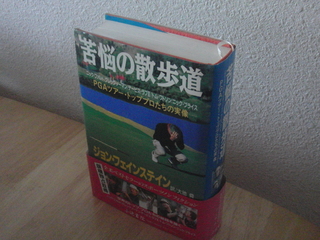

この本は1996年に、出版された世界最高レベルのプロゴルファーの人間ドラマを描いたノンフィクションです。

私がこの本を読んだのは、レッスンプロとして駆け出しの時で、プロゴルファーとはこんなに過酷な職業であると強く印象づけられたのを今でも覚えています。

ゴルフほど浮き沈みの激しいスポーツはありません。

パットひとつ入らなかっただけで何百万円もの賞金が消えたり、ツアーの出場権がなくなったりします。

著者のジョン・フェインステインはスポーツ・ジャーナリストとしてある疑問の答えを知りたくゴルフを取材し、この本を書いたそうです。

その疑問とは、ラリー・ワドキンスがUSPGAツアーで21勝を挙げているプロゴルファーであるが兄弟のボビーは1勝も挙げていない!

ところがこの2人のスイングを見たら全く見分けがつかない

トム・ワトソンは、75年から83年にかけてほぼ無敵の存在で8つのメジャーを制覇したが34歳という絶頂期に突然、勝てなくなってしまった

トム・リーマンは30歳でプロ生活を諦め大学のゴルフコーチになるつもりだった。ところが35歳になってベストプレーヤーの1人になっている

このようなプロゴルファーの努力、鍛錬、不運、苦労、挫折を目の当たりにして著者は、苦悩の散歩道という言葉がタイトルとして浮かび上がったのでしょう

そしてその答えはこの本では結局出ていませんし、もしその答えがわかったのであれば、

3年前まで世界最強で今現在勝つ事が出来ず悩んでいるタイガー・ウッズやまだ未熟で今より身体も出来上がっていない時に9勝もしてただいま試行錯誤の真っ最中の石川遼はすぐに復活する事ができるでしょう。そこにゴルフが苦悩の散歩道たる所以があり、また魅力があるのではないでしょうか。

そして最後にこの本の内容の中で、私の好きなお話を紹介いたします。

それは、1993年ライダーカップ(アメリカ対ヨーロッパの賞金のない名誉をかけた2年に一度の対抗戦)の戦いのエピソードです。名誉と名誉のぶつかり合い、時にグリーン上で殴り合いの喧嘩もあったというくらいの歴史のある大会です。デービス・ラブⅢはメジャー大会でもプレッシャーを感じない強靭な心臓をもっていると自負していたそうですがこの試合のティーショットの前に妙な違和感を覚え、打った後プレッシャーのあまり吐いたそうです。

この年、勝ったのはアメリカでキャプテンがトム・ワトソンでした。

ワトソンは閉幕式で言う事は、何週間も前から決めていました。勝っても負けても。

彼が数年前にセオドア・ルーズベルトの有名な演説「マン・イン・ザ・アリーナ」から抜粋を読んで非常に感銘を受けたのです。

「ゴルフは孤独なスポーツだが、ライダーカップではチームの一員であるという部分が大きい。共に戦い抜いた事で培った友情は決して消える事はない」

だから、勝者のキャプテンとしてライダーカップを贈られた時、ワトソンはルーズベルトの言葉を読んだのです。

「価値ある人とは、批評家ではない。強いものがいかにつまづいたか、あるいは、もっとうまくできたことを指摘するものでもない。栄誉とは、実際に闘技場にいた人々のものである。その顔は汗やほこりや血で汚れているだろう。勇敢に戦うだろう。何度も何度も過ちを犯し、力も及ばないだろう。素晴らしい熱意を持ち、献身し価値ある目的に全力を尽くすだろう。たとえ失敗しても素晴らしい成果を生む。勝利も敗北も知らぬ、冷たく臆病な人々には到達しえない場所なのだ。」

競技ゴルフを目指す方、ゴルフと真剣に向き合いたい方、ゴルフが大好きな方、この本を読んでみてください!!

スポンサードリンク