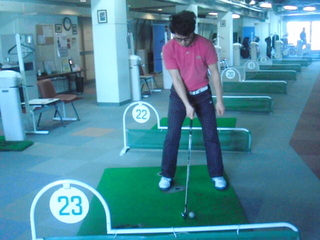

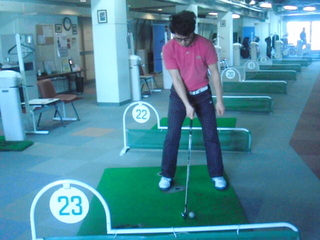

今日は身体の開きが早くスライス、トップなどのミスに多い方に対して効果的な練習法をご紹介いたします。

通常、左手を握ってその上に右手を握るという手順をとりますが、それを逆にして握ります。

このドリルのポイントは、左肩の開きを抑える事が重要になります。

身体の開きが早いアウトサイドインのスイングだとボールに届かずトップやスライス、最悪の場合は空振りまであります。l

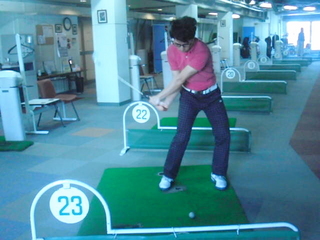

トップから下半身リードで左肩を開かず、インサイドからボールに向かい最後に右手を使ってボールをヒットするスイングをこのクロスハンドグリップで理解する事が出来ます。

初めはハーフスイングで調子をつかみ、当たり始めたらフルスイングでボールを捉えてみましょう。

このグリップで捉まえたボールを打つには相当練習が必要でございます。

スライスに悩んでいたり、体の開きが早い方にお勧めのドリルです。

右手から握る

クロスハンドグリップ

トップの形では通常のグリップより左肩が入りやすい

左肩の開きを抑える

インパクトでも左肩は開かず、それでいて腰は回転している

フォローでは肘が後ろに抜けないので縦に振り切る事が出来る

ちなみに今日の私は半そで姿ですが、МRゴルフセンターはこんな寒い季節でも夏の格好で練習できるくらい暖かいです。

夏涼しく、冬暖かいという最高の環境を整えている練習場МRゴルフセンターでいつでもお待ちしております。

(太平、西野ゴルフセンターでも、もちろんお待ちしております)

スポンサードリンク

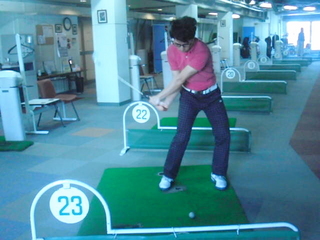

今日は、ゴルフでとても重要なポイントであり、我々レッスンプロもまず初めにレクチャーする項目であるグリップの歴史を少しお話いたします。

オーバーラッピンググリップ

いまプロゴルファーも含め最もポピュラーなグリップがオーバーラッピンググリップという左の人差指の上に右手の小指を乗せる握り方であります。

私も21年この握りを採用しておりますが、この握りを発明するまでにはいろいろな苦難の研究の結果であるというお話だと皆さんお思いでしょうが、そうではないのです。

このグリップの別名はバードングリップと言われております。

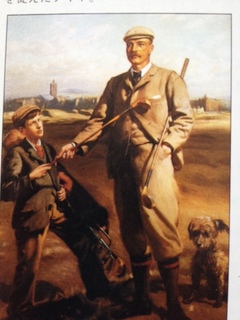

その名の通り、ハリー・バードンというイギリスの伝説のプロゴルファーでございます。

19世紀後半から20世紀前半に活躍したJ.h.テーラー、ジェームズ・ブレイド、そしてハリー・バードンは元祖ビック3といわれ、古代ローマの3頭政治ポンペイ、シーザー、クラッサスになぞらえてトリアンビレートといわれいました。

バードンがこのグリップをする前までは、プロを含めナチュラルグリップ(ベースボールグリップ)でゴルフをしていました。

バードンの自伝の中で彼はこう言っております。

「私は故郷のジャージー島で7歳(1877年)の時からキャディーをやったが、次第にゴルフが面白くなって島に多く繁茂しているブラックソーン(バラ科)の灌木からクラブの形に似た手ごろの幹を切ってきてそれでスイングのまねごとをした。ところがブラックソーンの幹にはトゲが多く普通に握ると両手の親指がトゲにかかって痛いので無意識に親指の棒の真上にずらしておくようになった。すると右手の小指が自然に左手の人差指の第一関節の上にまたがるようになった。」

「後年、本当のクラブでボールを打つようになった時、私も最初はみんながするようにナチュラルグリップでやっていたが、それではどうもうまくボールをコントロールできないので、少年時代にブラックソーンの棒切れを握った方法をもう一度試してみた。そうしたらボールが初めて私の思うようにコントロールできたのである。」

この現代で最も偉大なグリップであるオーバーラッピングリップはこのように生まれました。

バードンはグリップの開発において、苦難の練習というのはもちろんありました。

しかしその中で突然やってくる、ひらめき!突然やってくる開眼!これがゴルフの技術を発展させてきた要因ではないでしょうか!そしてそのひらめきは学術やらなにやらという堅苦しいものではなく偶然という名の必然!過酷な練習の中の遊び心から生まれるのではないかと考えます。

最後にパッティングのグリップで最もポピュラーであるリバースオーバーラッピングの誕生の由来を紹介いたします。

リバースオーバーラッピング

このグリップはパッティングのうまさでは歴代プロゴルファーのなかでも1,2を争う1900年初頭に活躍したプロゴルファー、ウォルター・トラビスが、開発したといわれいております。

「パットと制する者はゴルフを制する」という名言を残したトラビスは、このグリップについてオーバーラッピンググリップのハリー・バードンにいいました

「実は私も最初はあなたの創案したオーバーラッピンググリップをしていたのですが、ある冬に左手の人差指が霜やけにかかりましてね。その上に右手の小指をかけるとひどく痛いのであべこべにしたのが動機です」

皆さん!頭を柔らかくしてゴルフの練習に取り組むとまだまだ開眼できます!!

さあ練習場に向かいましょう!!

スポンサードリンク

今日は体幹のトレーニングをアップします。

このトレーニングは、体幹をしっかり意識してバーが小刻みに揺れるように腕を振ります。

手先だけで振ってもこのバーは小刻みに揺れませんし、体幹に意識がなく軸がグラグラしていても揺れません。

この動きをトレーニングすることで腕をしっかり振ってもグラつかない軸が出来上がります。

ヘッドスピードをアップしたい方や腕がどうしても振れない方はこのトレーニングをするとよいでしょう!!

スポンサードリンク

今日はオフでございます!!

んでもって、またまたブログのネタがないので今日はゴルフの歴史上の人物のご紹介をしたいと思います!

皆さんは、フレディ・テイトというゴルファーをご存知でしょうか?

1870年生まれ

スコットランド、エジンバラ生まれのアマチュアゴルファーでございます。

ボーア戦争で戦死してしまい、ゴルフ界は偉大なプレーヤーを失いましたが、数々の伝説を残す名プレーヤーである事がいろいろな記録からわかっております。

テイトは5歳でゴルフを始め、優れた才能を発揮し、12歳でセントアンドリュースのオールドコースで100を切っていました。

テイトは1891年、始めて全英オープンに出場し、1896年、サンドウィッチで催された全英アマで見事優勝を飾っております。

と経歴はこれくらいにして、なぜテイトの人となりがスコットランド人に人気があったかというとそこには、騎士道精神がありました。

当時、ゴルフはストロークプレーではなくマッチプレーが主流でございます。

そこにあるのは、誰よりも少なく上がる精密機械のようなゴルフではなく、人と人とが一対一でぶつかり合う人間模様を背景にしたドラマであるのです。

そしてそのゴルフのマッチプレーにおける人間ドラマをお話しするときにフレディ・テイトは欠かせない存在であります。

例をいくつかご紹介いたします。

スコットランドのダンディで行われた試合では、自分のショットが大きく曲がり観客の方へ飛びます。しかし観客の傘に当たってピンそば50センチのところで止まります。

ところが次に打った相手のショットも大きく曲がり観客の傘に命中します。

そして反対にボールは深いラフの中へ入ってしまいます。

「もう一度打ちたまえ」とフレディがいうと、相手は「断る!ゴルフに幸運と不運はつきものだ!」と申し出をつっぱねます。するとフレディはグリーンに上がって、自分のボールを拾い上げ、ギブアップを宣言したのです!

まだまだこの手の例は枚挙にいとまがありません

1898年全英アマでのフレディ・テイトとミュア・ファーガッソンとの決勝戦のお話です

二人はオールスクェアで競り合い、第一ラウンドの14番ホール509ヤードのロングホールでファーガッソンのティーショットがひどくスライスして、隣の3番ホールのグリーンに乗りました。そこで規則によりグリーン外にドロップするとボールがあいにくと大きなディポットのくぼみの中に転がり込んでしまった。とたんに癇癪もちのファーガッソンはいきなり青筋を立てて怒鳴りました。「いったいぜんたいこれをどうして打てというんだ!」するとそばにいたテイトはニッコリほほ笑んで、「こうすればいいでしょう」といいながら自分のクラブでそのボールをディポットの穴の外の良い位置にそっと動かしたというのです。

いろいろな逸話を読んでいるとテイトは、ゴルフでスコアをよくしたいのではなく相手と正々堂々と勝負がしたかったのでしょう

そんな姿、人となりがスコットランドの人達に絶大な人気を誇っていたのです。

最後にボーア戦争にて戦場で綴っていた日記をご紹介してこのブログを終わりとさせていただきます。

「騎士道を色濃くとどめるにゴルフほど最適なゲームはないと信じる。ゴルフでは、正々堂々が身上。いかなる事態に遭遇しようとも常にフェアな精神を持続し、何よりも明朗であらねばならない。スコアに淫するは邪道。己のプレーのみに終始したならば多くの友人を失うだろう。

ああゴルフがしたい。ああコースが懐かしい。ああ一刻も早く芝の上を歩きたい」

平和でゴルフを沢山出来る環境にある我々はその事に感謝し、ゴルフを正々堂々、真正面から楽しむことがフレディ・テイトの教えではないかと私は考えます。

スポンサードリンク